月に叢雲花に風

久しぶりに食った実家の飯は、不味い。毒味の間に冷めているのが大きいな。あとは、

「白廉ー。お塩ってもらえないかな」

やはり来たか。

「我慢しろ。この国で塩は貴重なんだ」

「えでも竹中さんのご飯は美味しかったよ?

「あれは竹中さんがおかしい」

「ぷえ」

俺も日本の食事に慣れ、この料理の味が足りないとは感じるが、まあジャンクフードのように塩見がききすぎているのよりはましだな。

「白廉」

「はい」

おっとりと父に呼ばれた。

父に話しかけられるのは、兄とはまた違った意味で緊張する。

「御前はここからおらんようなってからこの五年間、どこに行っとったんや?今の話からすると別の国かえ?」

「いえ、別の国というよりかは…」

別の世界です、と言おうとしたところで、帰って来たら真っ先に聞こうと思っていたことを思い出した。

「父上。父上は、『八江麗也』という者をご存知ですか?」

「はちえ…?いや、知らんのう」

やっぱりか!

「あんのハゲ。大嘘を堂々と言い放ちやがって…」

「これ。そのような汚い言葉遣いをするでない」

父なら未だしも兄に注意されるとは、不服。しかしまあ父の前で喧嘩するわけにもいかないので、口の中で舌打ちをし、おとなしく謝った。

「ほんで、白廉はどこにおったんや?それから、八江とは?」

そうだった。

「はい。私が今までおりましたところは、どうやら別の世界のようです」

「なんと」

「は?」

父の反応は正しいが、兄の反応はイラつく。

「ええ。私もはじめは信じられませんでしたが、馬も牛もついていない金属の箱がすごい速さで動いていたり、出っ張りを押すだけで部屋の明かりが灯ったり、ましてや夜空に光る玉が浮かんでいる様などを見せつけられれば、異世界と信じざるを得ないでしょう」

「そうだのう…」

「え、ちょっと待ってちょっと待って」

なみが慌て出した。

「夜空に光る玉って、月?月ないのこっち?!」

「あ、気がつかなかったか?今夜にでも見上げてみるといい。月どころか星もないぞ。月はこちらでは伝説扱いだ」

「なみはてっきり新月か何かなのかなと…じゃあ菜の花や月は東に日は西にとかっていうシチュもないの?」

「ない」

「……マジで?」

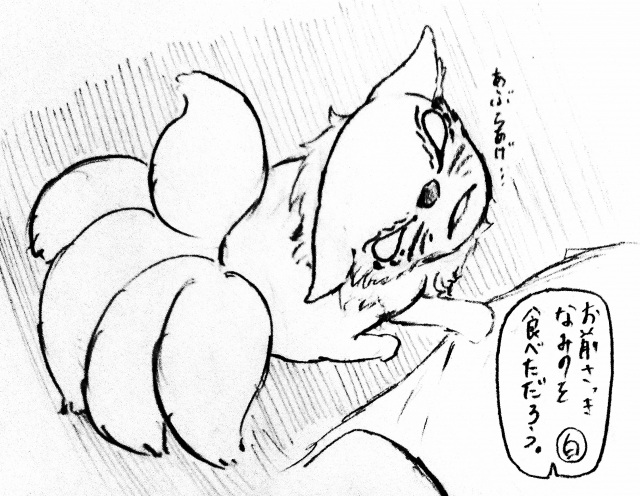

ショックを受けて呆然とするなみの皿から、シュウが油揚げを盗んでいく。ぷぎゃー。

「なるほどのう…南殿の反応を見る限り、嘘ではないようだの」

「そうでしょう」

なみ、お前何気にいい仕事をした。

「して、八江麗也とは?」

「はい。彼はその世界の住人で、右も左もわからぬ当時の私を養ってくれた者です」

「ならば、本来感謝をせねばならんだろう。その恩人を嘘つき呼ばわりか」

ちっ。いちいちムカつく話し方をするやつめ。

「しかし、彼は初対面当時、警戒しておりました私に『お前の親に頼まれた』と言っておりました」

「ふむ…少なくともわしは知らへんな。せやけど、藤かもしらん」

いつの間にやらショックから立ち直っていたなみに裾を引かれる。目の端に入った、油揚げをうまそうに頬張るシュウがかわいい。

「藤さんって、どちらさん?」

「俺の母だ」

「あ、なるほど、藤色の藤」

「いや、母は平民の出でな、能力はない。藤は植物の藤だ」

「…なんで能力ない人のお腹からこんな化け物みたいに強い人が生まれるの?」

俺が一番聞きたい。

「せやけど、その八江殿に礼はしたい。近々会われへんか?」

「…おそらく無理でしょう」

「なぜだ。もしかして、その世界の往き来の仕方がわからんのか」

なんでそう上から目線なんだ!兄上も知らないだろうが!

「ええ、それもありますね」

あー。そろそろイライラオーラが抑えきれなくなってきた。

「っていうか、なみも会ったことないです。麗也さんお仕事忙しいの?なにしてる人なの?」

「しらん」

「へっ?」

なみの阿呆面。

「『結構偉い』とドヤ顔で言われてからきいてない」

「偉いってことは…じゃやっぱり忙しいから一度も会えなかったんだ」

「…忙しいだけなら、ここ一年ほど帰らないなんていうことはないだろう」

「いちっ」

「一年もか?!」

兄がなみにかぶせて驚いてきた。

「…ほんなら、白廉はその一年どうやって暮らしとったんや?」

「一人暮らしです」

父と兄に大げさなほど驚かれた。まあ、多くの召使を抱えてその生活を当たり前と思っているから、無理もないか。

「飢えたりなどせんかったか?」

「はい。八江に一人でも生活できる術を学んでいたので」

まああいつに教わったことはもっとたくさんあるがな。

結構料理うまいんですよー、となぜかなみが自慢している。目の端でシュウが目を輝かせるのがわかった。

「揚げ物は面倒だから滅多にしないぞ」

目の端でシュウがしょんぼりするのがわかった。

「まあ、白廉が元気にしとったみたいで良かったわ。ほんなら、南殿とはどういう関係か、聞いてもええか?」

あー、もしかして恋人かなにかかと思われているのかな。

「恋人です!」

スパコーン。

「ったあ!何すんのさぁ」

「なみ貴様なに満面の笑みで大ホラこいてんだコラ」

「…食事中だ。激しい動きは控えなさい」

ちっ。なみのせいで兄に怒られたじゃないか。しかも微妙にニヤニヤするな兄上。

「なんや。恋人と違うんか」

そして、どうして父上は残念そうなのですか。

「はい。学び舎で出会っただけの友人です」

性別のことは言わないでおく。

「それから、なみと共にいると私の能力が落ち着くのです」

「ほう!」

父が身を乗り出した。

「稀に相性の良い物どうして起こるという、あれか!落ち着くとは、具体的にどうなるんや?」

「えー、なみの意識が私に向かっていればいるほど、能力の暴走が収まり、力の強いまま操ることができるようになるようです」

「ほうほうほう。それは良かったなぁほんまに」

「はい」

父上が嬉しそうで、つられて私も嬉しくなる。

「それは、他の皇族でも扱いやすくなったりするのか?」

知るか。自分が実験台になったらどうですか兄上。

「わかりません。他の方は、能力を幾らか抑えているのですか?」

「いや…私は私はむしろ絞り出している感覚があるな。父上はどうですか?」

「わしもやわ」

皇の長である父がそう言うのなら、他の皇族もそうなのだろう。

「でしたら、おそらく関係ないと思います。能力が強まっているわけではないようなので」

「それは残念だ。しかし一応試してみたいな」

それを試すってことはなみが別の皇族に意識を向けると言うことで、つまり俺に意識が来ずに苦しむと言うことだ。いじめか、愚兄が。

「なみは全然いいですよー」

なみがいいと言うのなら俺に拒否権は無いな。

「南殿はええ子やのう。白廉。大事にしいや」

「はい」

「えへへ〜なみいい子〜」

皇の長が認めたのだ。この国でのなみの安全は確保されたな。

←|→