「ホント、モテるのね、グレイって」

「女ってどうせ顔しか見てねえんだろ」

「そんなことないってば!」

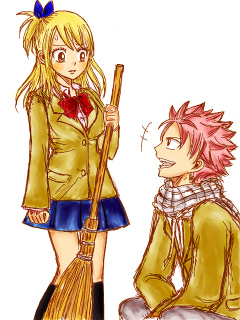

ナツはその場にしゃがんで膝に肘を突いた。心の底からバカにしたような声を出す。

「どうだか。お前だってカッコイイカレシ欲しー、とか思ってんだろうが」

完全に否定できるか、と言われればそうでもない。詰まったルーシィに、ナツは鬼の首でも取ったような顔をした。

「ほら!」

「で…でも!……まだ…よくわかんないよ、そういうの」

「あ?」

同年代の女子達は恋話が好きだ。誰がカッコイイ、誰と誰が付き合ってる――そんな話を聞く度に、ルーシィも少なからず憧れるところはある。しかし、いざ自分に置き換えると、不安のようなものが胸を占めた。

ルーシィは、まだ、恋をしたことがない。

「そりゃ、彼氏とか出来れば良いけど、男の子を好きになるって想像つかないし。今はレビィちゃんと遊んでる方が楽しいっていうか」

出来れば、いつか好きな人が現れるまで、放っておいて欲しい。レビィの言う「恋をしてみない?」というのも、ナツの言う「女は男のことしか頭にない」というのも、両方彼女にとっては焦る要因でしかなかった。

ナツはぽかん、と口を開けて呆然とルーシィを見上げていた。その視線に気付いて、頬が熱を持つ。

「やっ、あたし、変なこと言っ…」

「へぇ…オレと同じだな」

「え?」

にっ、と――それまでと人格が入れ替わったかのように、ナツが笑った。牙のようなものが目立つ口元と、嬉しそうに細められた目が、昼寝中の猫を思わせる。

彼の笑顔を、初めて見たような気がした。

「な、何?」

いきなりのことに声が上擦る。

ナツはこくん、と頷いた。

「女なんて皆一緒かと思ってた。グレイなんかにぎゃーぎゃー喚いて、うっぜえの」

「でも」と繋げて、彼は彼女を真っ直ぐに見上げた。

「ルーシィみたいな奴も居るんだな」

「……」

嬉しそう――なのかもしれない。しかしルーシィには、その表情を気に留める余裕はなかった。

「今……」

「ん?」

「…あんたもあたしのこと、呼び捨てにするの?」

「へ?ダメなのか?」

「……ダメってわけじゃないけど」

諦めて、ルーシィは首を振った。意識しすぎだと、思うことにする。

確かにナツは男子だが、あまり異性という感じはしない。もっと言えば、人間という感じさえも薄い。

握り締めていた箒に気付いて、彼女はゆるゆると力を抜いた。ナツ達が放り投げていた箒とちりとりを拾い集める。

「まあ、ハッピーと一緒よね」

「あ?」

「なんでもない」

ナツは驚いたように目を見開いた。

「ルーシィも気付いてたのか?」

「え?何に?」

「ハッピー」

彼はぴ、と校舎の角を指差した。一拍置いて、青い猫が飛んでくる。

「掃除終わったー?」

「おう、今……あ、なんでもねえ。終わったぞ」

「グレイ置いてくつもり!?」

立ち上がったナツに、ルーシィは箒を押し付けた。ホバリングするハッピーと、彼を見比べる。

「あんた、ハッピーが来ることわかってたの?」

「ん、音と匂いで」

「何それ、あんた獣!?」

どう考えても人間業ではない。目を剥くルーシィに、ハッピーが説明してくれた。

「滅竜魔導士の特徴だよ。五感が優れてるんだ」

「へ、へー。て、いうか、その滅竜魔導士って何なの?」

「滅竜魔法は竜も倒せるっていう攻撃魔法だよ」

「竜を倒すって、そんな途方もない」

大体そんな架空の生き物を倒すだなどと、現実味がない。それほど攻撃力が高い、ということなのだろうが。

ナツはふん、と胸を反らした。

「羨ましいだろ!」

「ううん、ちっとも」

「……」

彼はショックを受けたように顔を引き攣らせた。それはとりあえず放っておいて、ルーシィはハッピーに訊ねてみる。

「ねえ、レビィちゃん、まだ教室に居た?」

「あ、一緒に来たんだけど」

「一緒に?でも」

「階段下りるの翼使ったら、ついそのまま置いてきちゃった」

「あんた酷いわね」

「冷酷だ」

「ナツまでオイラを責めるの!?」

項垂れた猫を、ナツが笑いながら撫で回す。

ルーシィがレビィを迎えに行こうかと考える前に、角からその姿が現れた。

「ルーちゃん、お疲れさま」

「レビィちゃん」

何故だか懐かしく感じて、ルーシィはちりとりを握り締めた。

「グレイが戻ってきたら帰れるから、あとちょっとだけ待っててね」

言った途端に、肩が沈んだ。

「帰り、なんか食ってこーぜ!」

温かい。そして重い。

ルーシィはロボットのように首を動かして、肩に乗せられたそれを確認した。瞬時に、振り払う。

「な、何してんのよ!」

「ぶ!?」

ちりとりがナツの顔をべちん、と叩く。彼の持っていた箒が、ばたばたと倒れた。

ルーシィは自分を庇うように両腕を抱き締めた。

「い、いきなり、何!」

「は?だから、帰り、なんか食ってこーぜって」

「それじゃない!」

レビィが唖然と瞬きを繰り返した。

「え、何?そういう仲になったの?」

「違う!」

突然、ナツが腕を回してきたのだ。ルーシィの気持ちなど、どこにもない。

涙目の彼女に、ナツはきょとん、としただけだった。それどころか、さも自分が被害者であるかのように口を尖らせる。