12月25日(火)

濃密な夜を過ごした次の朝。

彼女は出勤する俺と一緒にマンションを出た。

俺も今日は休めたらよかったのだが、残念ながらこの時期に休暇を取ることは難しかった。

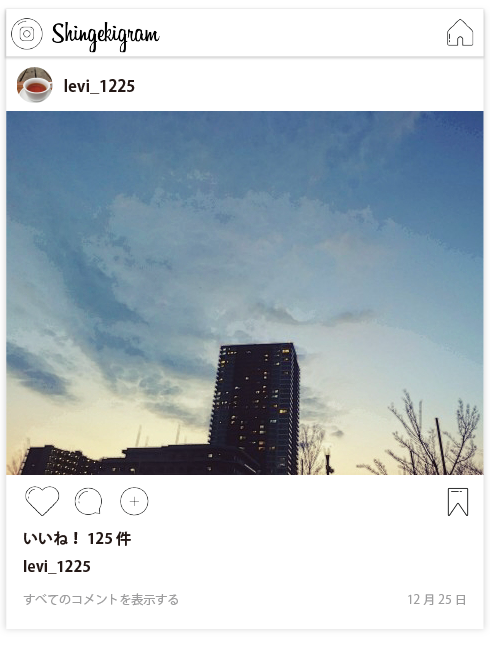

駅への道を歩きながら空を仰ぐ。

キンと冷えた空気が、黄金色に染まりつつある空をより冴えて見せている。

恋人と眺める誕生日の空にスマホをかざしてみた。

悪くない。

白い息を吐いて、彼女が口を開く。

「向こうが早く落ち着けばそのぶん早く帰ってこれるから。調子良く進むのを願ってて。」

「分かった。」

「私も頑張る。」

「無理するなよ。」

しばらく歩くと通りの先に駅が見えてきた。

「……あ、この12月さ、けっこうSNS更新してくれて嬉しかった。」

「そうか。最近やっと慣れてきたところだ。」

「気が向いたときでいいから続けてみてよ。更新してくれるとリヴァイのことを近くに感じられるんだよね。」

「あぁ、俺もお前の投稿を見てそう思った。」

「でしょ?」

ロータリーに入った。

通勤ラッシュの前だから人は少ない。

「……リヴァイのコメント欄見るの楽しいんだよね。」

「あれが楽しいのか?」

「やり取りを眺めてると微笑ましくて。それに、私の知らないリヴァイを見られた気がして嬉しい。」

「なら奴らに感謝しねぇとな。」

「ふふ。」

駅にある、新幹線側の改札の前に着いた。

さっきから彼女はずっとうつむいている。

「……もうさよならかあ。あっという間だね。」

「あぁ。」

「まあでも、遠距離も折り返しだし。」

「そうだな。」

「新居、楽しみにしてる。」

「任せとけ。」

前髪の影が落ちている、その頬に手を伸ばす。

肌に触れると、指先が濡れた。

紺色のコートに包まれた肩がひくりと震える。

「……やっぱり、離れるの、さみしいなあ。」

せき止めていたものが静かにあふれたような、震えた声。

愛しくてたまらない、俺との時間を名残惜しむ声。

今ここで、ビジネスバッグを投げ捨てられたらどんなにいいか。

俺は彼女の顔をすくい上げるようにして、

「──、」

口付けた。

自分の唇は冷えていたが、彼女のそれはマフラーにうずめていたせいであたたかかった。

体温を溶かすように共有し合って、そっと離す。

彼女は目をしばたかせて俺を見た。

「リヴァイがこんなとこでキスするなんて。」

涙は止まっていた。

「むこうで体調には気を付けろよ。」

「……うん。」

「しっかり飯食えよ。」

「うん、リヴァイもね。」

「男を部屋に入れるなよ。」

「うん、入れないよ。」

「祝ってくれてありがとうな。」

「ん、私も会えてよかった。」

「……またな。」

「またね。」

濡れた頬に浮かぶ笑みが眩しい。

彼女は朝日が差し込む改札を通り、エスカレーターをゆっくりと降りていった。

これからも。

これからも俺は、ちっぽけな端末を通してお前を感じ、半年後を待ちわびよう。

日々、遠い地へ思いを馳せよう。

次に会うときは、必ず俺から先にお前を抱き締める。

それまで、どうか元気で。

会社へ行くために電車に揺られていると、ポケットでスマホが振動した。

不動産屋の息子、ファーランからのメッセージだ。

イザベルを入れた3人のグループに投下されている。

『親友よ、おたおめ&メリクリ!どうだった結果は?』

『内見は俺に任せる、とのことだ。』

一瞬遅れて『おーーー!』と吹き出しが浮かぶ。

『おめでとさん!今夜は祝杯だな。』

『今日は俺が出す、飲むぞ。』

『兄貴、誕生日おめでとー!結果ってなんのこと?』

『それは夜に話してやる。』

了解!と敬礼した猫のスタンプが現れ、メッセージアプリを閉じる。

そこでふと目に入ってきたのは、SNSのアイコンに付いている新着通知のマーク。

開いてみると、投稿にたくさんのバースデーコメントが届いていた。

一つ一つにクラッカーやケーキの絵文字が散りばめられ、コメント欄がカラフルになっている。

軽くスクロールしてみると、滅多に連絡を取らない叔父の名前を見つけたり、昔仕事で組んだ部下たちがそろってバースデーソングを歌っている動画が添付されていたり、なんというか、感情を揺さぶってくるコメントが盛り沢山だった。

これは返信するのに骨が折れそうだ。

だが、悪くない。

あいつを共に見送った生まれたての太陽が車窓のむこうで燦々と輝き、目を細める。

悪くないクリスマスだ。

end.

Happy birthday Levi...

back