不倶戴天

皇居につく頃には、山の向こうに日が沈みかけていた。竹中さんとは門で、橙の宮とは馬車を降りたところで別れた。そして俺となみはというと、衛士の一人につれられた部屋で兄を待っているところだ。

先にも述べたように、俺と兄は仲が悪い。だから俺は少々緊張気味だ。なみは大丈夫だろうかと思い、少し後ろにいるなみをみやると、

「…ぐぅ」

寝ていやがった。本日二度目のチョップ。

「ったあ!なにすんのさあ!」

「お前な…。少しは緊張しろ。俺の緊張を分けてやろうか」

「おーこーとわりしますー。だって白廉いたら大丈夫な気がするんだもん」

「兄のことに関しては俺をあてにしない方がいいと思うぞ」

「白廉をあてにしなかったら誰をあてにしろって言うのさー。ってか、そんなに仲悪いの?」

「ああ。もう、不倶戴天の域だ」

「ふぐあ…なんて?」

そんな話をしているうちに、部屋のふすまが開き、先ほどの衛士が来た。顔をよくみると、覚えがある。確か兄についている隊の一人だったはずだ。

その衛士が、兄のものまねをしているかのような尊大な態度で見おろしてきた。

「もうじき青の宮様がご到着なさる。頭を下げろ」

俺の眉間にしわがよる。

日本での平民暮らしが長いこともあり、俺は地位やら身分やらを事細かに言うつもりはない。だが、その衛士の態度が兄の権力を傘に来ていることや、その態度も俺が本物の緋色とわかった瞬間からがらりとかえるであろうことに、俺はいらだった。それくらいなら、竹中さんのように真偽のわからない最初から敬語を使っている方がまだ可愛らしい。

まあ、兄と顔をあわせなければならないストレスがなかったと言えば嘘になるが。

俺はいらだちをそのままに、衛士をにらんだ。

「なぜ兄相手に頭を下げる必要がある?」

「なんだと?!」

「うわー、白廉ったらアグレッシブー」

緊迫しかける場をなみの脳天気な声が通り抜ける。お前ある意味天才だろう。お前を守るために俺がどれほど気をつけているのわかっているのか、まったく。

現に今も、近づいてくる大嫌いな気配に身を強ばらせている。

「なみは一応頭を下げとけ」

「え、なんか理不尽なきがす…」

ブツブツ言いながらも、おとなしく従ってくれた。衛士もやっと兄が来たことに気づいたらしく、部屋のふすまの脇に引いた。

それから一拍おいて、兄が入ってくる。

俺を前と変わらぬ冷ややかな目でねめつけ、そのまましばらく無言でじろじろと見られた。

ああ、俺はこの目が大っ嫌いだ!

「…ただ今帰りました、兄上」

さっさとこいつから離れたくて、自分から言ってやった。

「…−−−−−−−−−−−−」

「あぁ?」

「その後ろの奴は誰だ」

確実に、最初に聞こえないほどの小声で言われたことと全く違う返答をされたが、確かになみの紹介もしておかなければ後々面倒だろう。

「こいつは南という名で、私の友人です。突然だったため共に連れてきてしまいました」

名字を持つのは武家だけなので、省略。

俺が言い終わるのとほぼ同時に、なみがぴょこんと顔をあげた。寝ていなかったことに安堵の息を漏らす。

兄はじっとなみを見ていた。見られているなみは、居心地悪そうにちらっちらっと俺を見て助けを求めてくる。しかし俺はこいつがなみを認めなかったときのいいわけを考えていたので、無視。

すると、なみは兄を見て、にこっとかわいく笑った。兄は、女性はしとやかであるべきだなどと思っているから、逆効果だと思うのだが。なみは男だけれど。 案の定、兄は眉根を寄せてため息をついた。

これは不認可かな。やはり、なみがいると俺の能力が落ち着くことを言うしかないのだろうか。しかしそうすると嫌みを言われそうでそれはいらつ

「厨へ、食事を二人分追加するように言え」

「はっ」

認めるのかよ。こいつの思考が俺にはわからない。いやむしろ、わかった試しなどない。

兄に命じられた衛士は、俺をちらっと見、しかしなにも言わずに兄の命令を遂行しに行った。一言謝ってもいいと思うのだがな。

「ついてこい」

これは俺たちに言ったのだろうか。背を向けて命令するやつがあるが。反対向きに行ってやろうか。しかしまあ、従わなければ後で面倒だ。

立ち上がると、後ろでなみが小さく悲鳴をあげた。見ると、丁度orzの体勢になっていた。パンツ見えるぞ。

「どうした」

声をかけると、なみは弱々しく顔を上げた。

「…アシガシビレタ」

やはりか。思わずため息をついた。

俺はしびれがとれるまで待っていてもいいのだが、兄が目線で急かすから俺が運ぶことにした。自分で運べや。さんざん待たせたのはどこのどいつだ。

「持ち上げるからじっとしていろよ」

「お姫様だっこでもいいのよ」

「たわら抱きな」

「いやん、パンツ見えちゃう」

攻撃、足先をつつく。

「ぴゃう」

なみに、1のダメージ。耐えているうちに肩に抱えた。

兄について歩いていると、なみが俺と兄を見比べてクスクスと笑った。

「なんだ」

「いやね、青赤兄弟似てるなぁと思ってね」

頬が引きつる。

「…どこがどう似ていると言うんだ?怒らないから言って見ろ」

「うん、白廉もうすでに目が笑ってないからね」

なみが足をパタパタさせたのが、体に伝わる振動でわかる。もう復活したのなら、降ろしていいだろうか。

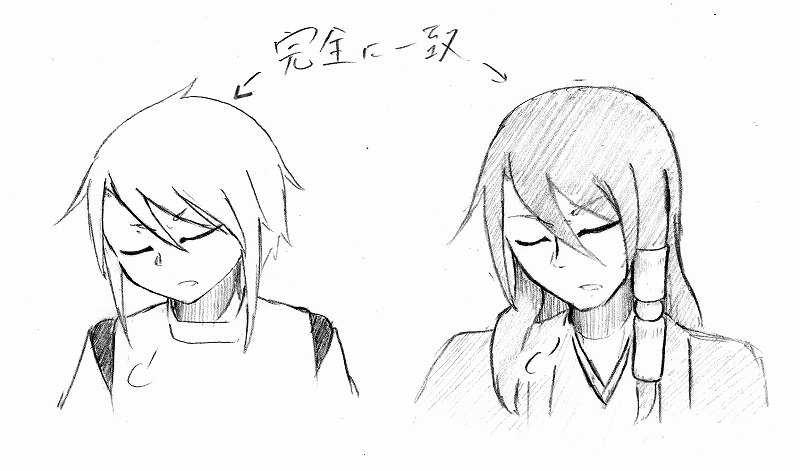

「あのね、ため息のつき方とかタイミングとかが、全く一緒なの。完全に一致」

「ああ…それは似ても仕方がないな」

兄は俺の前でため息をつきすぎるから、それで似たのだろう。兄の幸せ逃げろ。

←|→