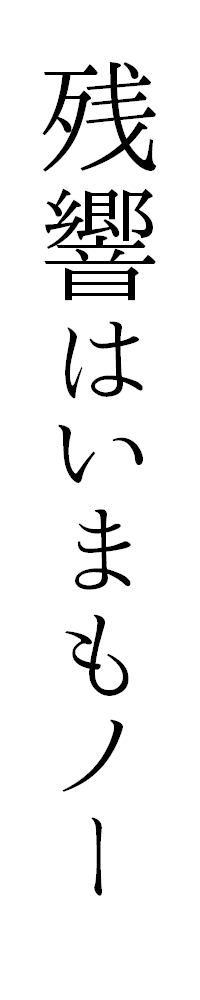

時々こいつは本当に年下なのだろうか、と心配になることがある。ずるずると俺の目の前でラーメンを食する美少年の名前は結城夏野という。その美少年が俺の家にひょんなことから入り浸るようになってから半年ほどが過ぎたが、最近ようやっとご家族が引っ越してきた(何故かこいつは前乗りして越してきたらしい。あのでかい屋敷に半年も一人だなんてと不憫に思って声をかけたのが切欠だが、あのつっけんどんな態度からよくここまで軟化したものだと自分の手腕を誇らしく思ったりもした)からといってこいつの来賓度が下がることは一向にない。学校に行っていないというこの美少年にして不良少年は、学校に行っている俺なんかよりもかなりの博識だ。それもあるのかもしれないが、だとしてもこいつは時々びっくりするほど老成した雰囲気を醸し出す。十五歳だという少年がどうしてそんなに落ち着いているのか不思議に思わないでもないが、ご家族となぜか名字が違うことを鑑みれば、そうならざるを得ない何かがあったということだろう。そこまで踏み込めるほどの仲ではないから、俺は催促されるままに本日ラーメンを作ったわけだが、こいつまじで表情筋死んでんのかってくらい無表情だな。出会ったばかりの俺だったらこの表情から読み取れるものはほぼゼロだったことだろう。「うまいか?」「うまい」もぐもぐと麺を咀嚼しながら夏野が言う。そしてそれを飲み込み、完食し、夏野が不自然に黙り込んだ。いや、夏野が黙り込むのは何も珍しいことではないのだけれど、なぜかこう、まるで喉になめくじでも引っ付いているかのように、夏野は黙った。小さな口を開閉し、冷たい何かを含んだ紫色の目で俺を見る。「夏野?」「あのさ、徹ちゃん」夏野が何かを言いかけた時、下から葵が俺たちを呼ぶ声が聞こえた。なんでも母親がホットケーキを焼いたらしい。夏野もどうだという言葉に、夏野はなめくじがいなくなったにも関わらず先ほどの言葉をつづけることなく立ち上がった。ホットケーキの甘いにおいが二階にまで漂ってきていた。 「なつの?」 「あのさ徹ちゃん」 先ほどと同じように、夏野は俺を呼んだ。立ち上がったせいで逆光になった黒に塗りつぶされた端正な顔が俺を静かに見下ろしている。 「ごめんね」 そう言って夏野は部屋を出て行った。葵が俺を呼ぶ声がする。それに立ち上がりながら夏野の謝罪、いや懺悔ともとれる言葉を反芻する。ごめんね。何を、何に、あいつは謝っていたのだろう。夏野がいなくなった部屋を見渡す。夏野が空にしたどんぶりだけがそこにはあった。中身を覗き込む。そこはもう何も残ってはいなかった。俺が夏野の言葉の真意をしることになるのは、もう少しあとのことになる。  |